高精度な外観品質が求められる研磨材の製造現場において、AI技術による自動検査への期待が高まっています。とりわけ、目視検査に依存してきた従来の検査工程では、作業者の主観や環境条件により判定のばらつきが避けられず、生産性や再現性、品質保証に課題が残されていました。 こうした背景のもと、国立大学法人 九州工業大学 大学院情報工学研究院・徳永研究室では、研磨材など多種多様な表面特性を持つ製品群を対象としたAIベースの異常検知技術の研究開発に取り組んでいます。

2025年3月には、本技術に関するPoC(概念実証)中間報告会が開催され、最新の研究成果が発表されました。

良品データから学ぶAIモデルの構築

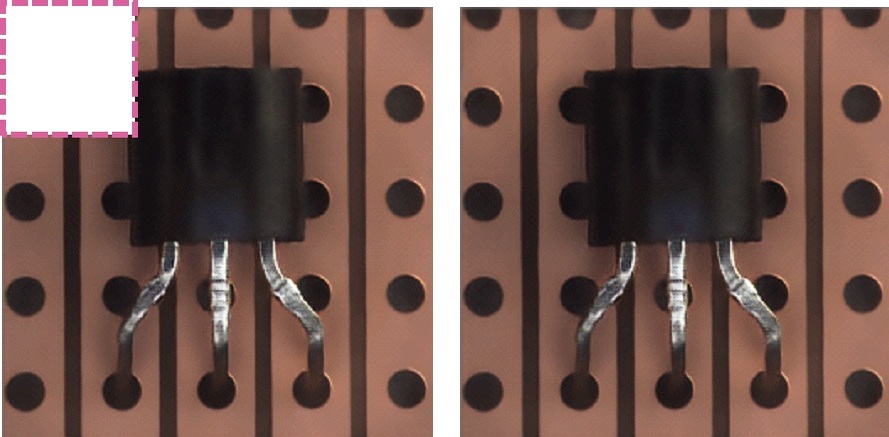

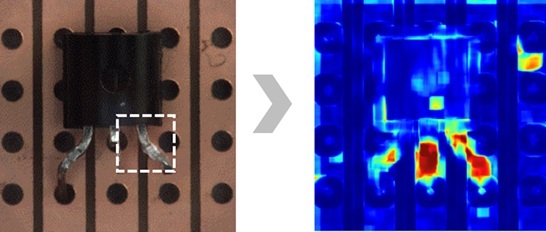

本実証では、研磨材メーカーが「良品」と認定した画像データのみを用いて、深層学習モデルを構築。徳永研究室が開発した独自の局所欠損補完モデルを用いることで、AIが正常な外観パターンを学習し、それに基づいて異常度マップ(Anomaly Map)を自動生成する仕組みが採用されました。

このアプローチにより、目視では検知困難だった「ムラ」「気泡」「傷」「折れ」などの微細欠陥に対しても、画像処理と異常スコアのヒートマップ表示を通じて高精度な検出を実現。ブルー系・グリーン系・ピンク系などの特定色においては、良品・不良品の100%分類を達成するなど、実用化に向けた大きな一歩が示されました。

※画像は MVTec Software GmbH 提供の MVTec AD データセットに基づき、CC BY-NC-SA 4.0 のもとで使用

異常検知精度をさらに高める後処理技術

さらに、異常マップに対する画像後処理(ラプラシアンピラミッド処理・モルフォロジー変換など)を組み合わせることで、AI出力の精度向上が確認されました。特に細かなエッジやテクスチャ変化を伴う異常については、これらの処理を加えることで分類精度が大幅に向上。テストデータにおいて100%の正常/異常分類を実現した色も複数存在しています。 一方で、白系素材における「色ムラ」検出については、さらなる改善が今後の課題として特定されており、研究は継続中です。

研磨業界におけるAI実装の展望

九州工業大学の徳永准教授は、画像認識や異常検知の分野で国内外から高い評価を受ける研究者の一人です。本PoCにおいても、研磨材特有の多様な外観特性や色相に対応できるAIアーキテクチャを提案しており、今後は実製造ラインへの適用やリアルタイム評価との連携など、実装フェーズへの移行が期待されています。

おわりに

研磨材の品質保証において、「見えない微細な異常」を的確に捉える技術は、生産性向上と信頼性確保の両面で極めて重要です。AIによる自動外観検査は、技能継承が難しい検査工程における人手依存の解消と、標準化された品質管理の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。 Polishing Hubでは、今後もこうした産学連携による革新的な取り組みを追いかけながら、研磨業界のデジタル化と自動化の最前線を発信してまいります。